如何疏导疫情下的敏感、惶恐、易怒情绪?

本篇将通过案例,向大家科普防“疫”期间敏感、惶恐、易怒的不良情绪疏导办法,保障人员心理健康,增强对疫情期间不良情绪反应的理解和调节能力。

相关案例

李某,女,某商超企业员工,疫情发生后头几天虽然能够按时上班,但情绪表现低落,对工作不上心,畏惧与顾客接触。内心始终认为一层口罩作用不大,坚持佩戴2个甚至3个口罩上岗,担心回家后会传染病毒给家中的老人和孩子,为此经常感到恐慌。一个星期后,表现为不敢出门,不敢与陌生人接触,不敢触碰东西,还经常焦虑,总是怀疑自己是不是生病了,是否被感染,为此频繁向上级汇报。十日后,表现为抗拒上班,担心曾经接触过或将会接触到传染源,不停的对个人和所在的环境进行消毒,对疫情爆发感到愤怒。时刻担心公司防护物资不够用,情绪不稳定,易怒,一点小事就会引发情绪失控。

案例分析

我们都知道新型冠状病毒的传染力很强,传播途径也较多,而且患者在潜伏期就具有传染性。 这两个信息给我们的内心造成了极大的压力,这个事件本身就是一个应激事件。看到身边的朋友确诊,周边的人甚至自己被隔离,会产生应激反应。

有时候碰到顾客打喷嚏,或者偶尔自己干咳两声,就会担心自己会不会已经被感染。我们沉浸在这种对未来的担心和焦虑中不能自拔,像案例描述那样由焦虑转变为惶恐、不安、随着压力增大变得极度敏感,一点点小事就愤怒,归根结底,这种惶恐与不安是对未来的一种假设,假设我们也被感染了怎么办?假设我被感染了,我的家人怎么办?

知识科普

应激指的是当一个生命体所面对的事件(比如此次疫情)打破了自己的平衡和承受能力,或超越了自身的应对能力时,所产生的一种应对反应模式。

应激反应包括个体心理和生理方面的反应变化。个体对应激的心理反应存在积极和消极两个方面。消极的心理反应表现为过度焦虑紧张、意识不清、认识水平降低、情绪波动较大、思维混乱等,在一定程度上失去了判断和决策能力。常见的不良情绪反应就包括本期案例体现出来的惶恐、不安、愤怒。

惶恐、不安是一种遇到灾难时内心感到害怕不安的情绪反应。由于对疾病本身具有恐慌情绪以及科学防护信息的缺乏,部分人还可能会出现“不敢按电梯和触摸门把手”“反复洗手、消毒”“感觉谁都像携带者”等行为及想法。这些想法和行为可能会使焦虑情绪发展为恐慌情绪,最终产生一系列盲目从众和造谣行为。

愤怒、暴躁是与挫折和威胁有关的情绪状态,由于目标受到阻碍,自尊心受到打击,为排除阻碍或恢复自尊而引发,多伴有攻击性行为。随着疫情隔离措施的不断加强,人们获得信息的手段多样化。每日可能面对各种社交媒体上充满负面信息和不良情绪的文字,看到这一条条无法分辨真伪的信息时,一种莫名的愤怒情绪就在心底滋生。有些人在压力下变得极度敏感,有时可能因为过分敏感,因一点小事就急躁、发脾气,甚至出现冲动行为等。

疏导方法

同理心谈话:

谈话时要注意说话方式,从询问、交流、攀谈中了解具体情况,提出防范要点,让其先将心情放松下来。接着表示我们有信心打赢这场疫情阻击战,公司防疫物资发放到位,消毒水、口罩一应俱全。工作单位场地宽敞,通风顺畅,同时注意与客户保持距离,还是比较安全的。如果还心有顾虑,我们为可以准备一次性手套,尽量避免双手直接接触其它用品,如果还有其他的困难,及时与同事及上级联系,我们尽量为大家解决实际困难!

跳出假设疏导法:

我们不妨试着做个练习,跳出对未来的这种假设,有意识的觉察当下,关注当下。

假如, 在你面前放着一个电视,你是电视前面的一个观众,你在看疫情这部电影,你看到疫情传播,看到有些人确诊了,有些人隔离了,医护人员在奋战在一线救治患者,所有人都提高了防护意识,开始科学防护。看到这里你有什么体会?看到有人特别担心自己会被感染,有人看到身边有人被隔离或者被确诊而恐惧,你有什么想法?

如果你是这个电影的编导,你再往下续拍一集,你会发现什么?

当自己是观众的时候,当你跳出自己沉浸的焦虑和担心, 你会发现你的担心和焦虑是在自己脑海中想出来的,是一个假设,你看到了还有奋战在一线的医护人员,你看到了国家和组织有力的防护措施,你看到了不是所有的被隔离对象都会被确诊,也不是所有的同事都被确诊和隔离了。

如果你再拍下一集电影,我们每个人会拍出同样的结局,那就是:我们打胜了这场战“疫”,我们摘掉了口罩,我们与亲人有了久别的重逢, 这个疫情只不过是生命中的一个经历,一个挑战。

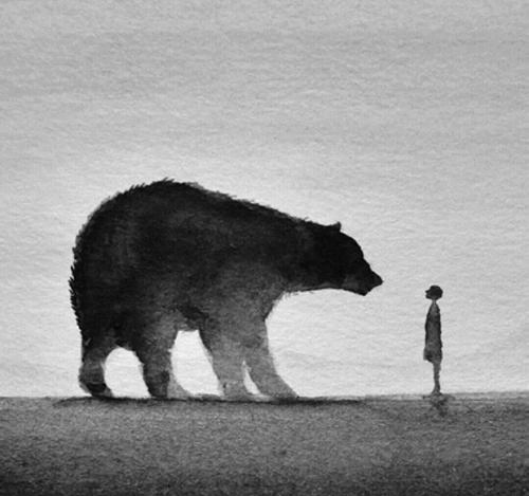

因此,当你陷入对未来的恐慌、焦虑无法自拔的时候, 你可以一个观察者的身份看看云卷云舒的天空,看看漂着落叶的河流,看看这变化着的一切,或者喝一杯水,喝一杯咖啡,将惶恐和敏感的情绪与疫情拉开距离,便会有顿悟和成长。

(福建社会心理服务联盟 综合整理)